田中真吾 Shingo Tanaka

「火を巡る制作の中で」

目の前にある紙片を燃やしてみる。静かに立ち上がった火は照明としては暗すぎるし、食べ物を煮炊きするには弱すぎる。まして、神へと捧げる崇高さも、何かを破壊する暴力性も持ち合わせていないように見える。ただただ、私の求めに応じて生まれ、宿った物質を変化させながら、役目が終われば消えていく。想いを託すにはあまりに素朴だ。だが、紛れもなく私たち人間の営みは、この火と共に歩んできた。様々に利用されながら、人の歴史を支えてきた。そう思わせる魅力を放ちながら、ほんの一時、目の前で揺れる。私が普段眺めている火は、そういう火である。

目の前にある紙片を燃やしてみる。静かに立ち上がった火は照明としては暗すぎるし、食べ物を煮炊きするには弱すぎる。まして、神へと捧げる崇高さも、何かを破壊する暴力性も持ち合わせていないように見える。ただただ、私の求めに応じて生まれ、宿った物質を変化させながら、役目が終われば消えていく。想いを託すにはあまりに素朴だ。だが、紛れもなく私たち人間の営みは、この火と共に歩んできた。様々に利用されながら、人の歴史を支えてきた。そう思わせる魅力を放ちながら、ほんの一時、目の前で揺れる。私が普段眺めている火は、そういう火である。

さて、私が初めて作品に火を使用したのは19歳の頃、大学でコラージュの課題を制作した時である。新聞紙を貼り付けた木製パネルを直接バーナーで燃やした作品だった。課題の範疇ということもあり、この時は確信を持って火を取り入れたというよりも、新聞紙を燃やすという行為にメッセージを込めて、見る人にどんな印象を与えるのかを実験的に試みたつもりだった。当時まだ絵を描くことしか表現する方法を知らなかった私にとって、燃やすことで作品が成立するというのはとても新鮮な出来事だったことと、同時に、燃やされた物質に宿る暴力性が自分の想像を超えてくることを知った作品でもある。

本格的に制作に火を取り入れ、その後も使い続ける契機となったのは20歳の頃に大阪でおこなった初個展だ。誰かから「広島の原爆資料館に、人の影が焼き付いた石段がある」という話を聞いたことが、制作のきっかけとなる。石段に残されたささやかな影が、原爆炸裂時の衝撃と、かつてそこに人が居たことの痕跡として見る人の想像力に訴えかけてくる。その効果を自身の制作にも使えないかと試行錯誤した末に生まれた作品だった。(図1)

普段は建物の壁面に使用される漆喰をパネルに塗り、その上で人体を模った紙を燃やして痕跡を重ねていく。画面を構成する焦げ跡は一見すると植物を形作っているが、細部をよく見れば枝や幹が人体を重ねることから成り立っていることが分かる。そんな作品だった。文字にするととてもグロテスクな作品だ。そして、その後しばらくは同じ手法で制作を続けることになる。焦げ跡のイメージを人体から世界地図、都市の風景と変えながら、それらを燃やす行為にメッセージを込めていた。

前述したコラージュの課題作品からも伺えるように、学生の頃の私は「社会の中での美術作品のあり方」について必要以上に過剰に考え、かつ即効性を求めていた。言ってしまえば、制作の根拠に「社会のため」という動機を欲していたのだろう。それは特別間違ったことではないのかもしれないが、私にとっては芸術に対する視野を窮屈にしていたように思う。そして、そこで使われる火はとても暴力的だった。しかし、次第に自分自身が掲げたテーマ自体を負担と感じるようになり、制作が息苦しくなってきたことから大学院に進む段階で大きく方向転換を試みることになる。

制作の手法を変えるにあたって意識したことは、燃やされた物質と焦げ跡が否応なく持ってしまう暴力性を抑え、代わりに、火自身が持つ特性と、燃焼によって促される物質の変性を多角的に作品化することだった。火が放つ光や熱、そこから生み出される灰や煤といったものを素材としながら、それらを最大限魅力的に見せられないか。それまで制作のツールとしてしか認識してこなかった火を、探求の対象として扱うことになる。そして、何より私がそこに何を見つけ出せるのかが重要だった。改めて眺めてみると、火は実に多彩な表情を持った、様々な解釈を受け入れてくれる懐の深い対象のように思えた。そして、見る者を魅了し続ける力も。

過去の経験から、火は何か具体的に形態が分かるものと結びついた時点である種のメッセージを発露させると考え、それを避けるために既視感のあるイメージは取り除き、出来るだけシンプルな構造で成立する作品を目指した。自ずと画面は抽象的になり、作品形態はミニマルへと近付いていくことになる。

積層させた紙を燃やして、内側から花びらのように立ち上がってくる灰をそのまま見せる「trans」(図2)、火の明かりだけを光源として、その様子を多重露光した「overlap」(図3)や、1枚の紙片の燃え始めから終わりまでを長時間露光した「trace」などの写真作品。わざと不完全燃焼を起こすことで煤を発生させ、それを画面へと定着させる「ephemeral」(図4)、壁を直接燃やしてその痕跡を見せる「rise」など、現在も続けている作品シリーズの基礎はこの頃に考えたものである。

冒頭の文章にも書いたように、出来る限りニュートラルに、あらゆる意味や観念にも結びつかない、素朴な火。言うなれば、人為的に作られたものではなく、その反対側に存在する自然な火。常に教訓や比喩として語られる神話の火ではなく、何かを生成するために用いられる科学の火でもない。芸術ならばこそ、芸術だからこそ扱える、ただ純粋に燃えるあるがままの火。私が探求する火は、そこから始まるしかないと考えていた。

だが、本当にそんなことが可能なのだろうか。

あらゆる人為から自由になる火など、存在するのだろうか。

例えば葬礼などで顕著に見られるように、火は自然への回帰、元素への還元を促すものとされる。しかし、同時に「プロメテウスの火」としても語られるように、火とは人為の象徴であり、文化の始原でもある。あらゆる文明は火を活用することで発展してきた。様々な意味や解釈、象徴性を担わせ、そして、扱う技術も向上させながら。当たり前のことではあるが、火は何かに宿ることで生まれる現象である。目の前に火があるということは、何かが燃焼しているということだ。そしてそれは、落雷や枯葉の摩擦などの自然発火が原因でない限り、ほぼ確実に誰かが意図して点けたものである。マッチかライターか、バーナーを使ってかもしれない。それは人類が長い歴史の中で積み上げ、獲得してきた技術である。現在では目にする機会が減ってきているとはいえ、私たちは当然のように火を使って生活をしている。敢えて疑問を持つことも難しいほどに、私たちは火と密接に関わっている。火を眺めることとは、人類の歴史を考えることと切り離せないのではないか。制作を続けるうち、私はそういった想いを抱くようになっていく。

加えて、制作における慣れの問題が生じてくる。多少の例外を除いて、概ね作品とは物であり、制作とは物を作る行為である。そこからどれだけ意識を取り除こうとしても、物を作る行為をしている以上、完全に作為を排除することなど出来ない。むしろ、火を扱う性質上、燃やされる何かが必ず必要となってくる。そして具体的なイメージや既製品を使わないかぎり、作品構想から完成までを全て私が決定しながら進むことになる。繰り返し作品を作る中で、望むと望まざるに関わらず、支持体の制作工程とそれらを燃やす技術も向上していく。どこに火を点ければどう燃えるのか、どういう形態の支持体を作れば狙ったように灰が生まれてくるのか。本来であれば、作品のクオリティに直接結びつくそれら技術の習得は歓迎するべきことではあるのだが、一方で、制作を始める前から完成形を予想してしまえる自分に気付いた時、私には火を完全にコントロールしてしまっているように思えた。そこに火の持つ自然性や偶然性は存在しないのではないか。

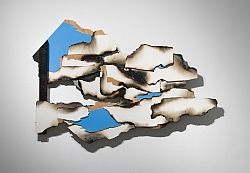

火が根源的に持っている魅力とは、人の力では及ばない、想像を超えて生まれてくる表情であったはずだ。それらを再度作品化するために、私は制作の素材に廃材を取り入れることになる。かつて誰かが使っていた何か。捨てられて風化し、半ば自然に還りつつある物は私の意識の外にあるものだ。もちろん、素材の取捨選択や制作過程での加工は私の判断で行うのだが、それまでの制作と大きく異なるのは、他者が介入してくるということだ。そこからさらに素材を燃やし、組み上げ、解体することを繰り返すことで、意図しない形や色と出会う。そして、作業の中で偶然生み出された要素を積極的に取り入れながら、作品と呼ばれるものに仕上げていく。「re:trans」。(図5,6)「再度、越える」という意味のタイトルを持つこの作品は、近年重点的に制作を行っているシリーズである。近作では、使用する素材を廃材だけに限定するのではなく、制作中に出てきた端材や過去作へと拡張しながら、作品の中で偶然性と作為のバランスを探ることを試みている。

これまで書いてきたように、火を巡る制作の中から様々な形態の作品が生まれ、その都度変遷していく思考の在り方に気付かされてきた。きっと、火の持つ抽象性が私の方法論を受け入れ、実践を可能にしてくれているのだろう。この先どのような作品と出会えるのか楽しみにしながら、まだしばらくは火を眺めていたいと思う。

最後に先日行った展覧会のstatementを引用させてもらいたい。

様々な素材を組み立てては燃やし、壊したものをまた組み立てていく。制作を始める時には、明確な完成形を思い描かない。制作の方法や手順を意識することも極力控えている。ただただ、組み立てては解体することを繰り返す。1つのものが2つになり、3つのものが1つになる。新しく生まれた断片は視界の中で急速に色褪せていき、そうかと思えば、アトリエの隅に放置されていた断片が、新しい断片と出会うことで新鮮さを取り戻し始める。そんな作業の繰り返しの中で、不意に驚くような造形に出会うことがある。今まで想像もしていなかった形や色が生まれ、自己主張を始める。きっと、私の意識的な作業だけでは生まれてこないだろう。火が介入することで物質の変性は一層加速され、ますます私の手から離れていくようだ。私は必死になって繋ぎとめようとする。そんな戯れにも似たやり取りの中から、少しずつ作品らしきものが立ち上がってくる。

2015.10 田中真吾