◆展覧会についての最新情報は、各ギャラリーのサイトでご確認ください。

イムラアートギャラリー京都 imura art gallery Kyoto

中原ちひろ 個展

|

|

《118夜の合掌団》 |

2025.12.13 (土) ~ 2026.1.31(土) 画家・中原ちひろについては、これまで、古今東西の美術や、漫画、アニメとの関連が指摘されてきた。たしかに、彼女の作品の具象性や、各キャラクターの愛らしさと親しみやすさ、美術史および現代視覚文化への造詣の深さを考えると、そのような観点でその絵画世界を解釈しようとする誘惑に駆られるのも、もっともなことと思われる。しかし、このように解釈することは、彼女の芸術世界に入り込む「入口」となってその世界を広げたとしても、決して「出口」になることはないだろう。その世界を見つめれば見つめるほどに、解釈に費やしてきた言葉が意味をなさなくなるような感覚も抱くのである。 中原の描く世界の奥には、創造主である中原自身の意図や制御すらも及ばない「なにか」がある。夢や現実を超えたこの場所は一体どのようなところで、われわれはそこで「なに」と出会うのだろうか。この世界の深奥に触れるためのひとつの鍵は、言葉による参照関係や解釈から一度離れ、そこに生きるものたちの声に、ただ静かに耳を傾けることかもしれない。 山田隆行 (東京国立近代美術館 特定研究員) |

京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町31 Tel:075-761-7372 休廊日:日・月曜日&祝日

同時代ギャラリー DOHJIDAI GALLERY of ART

〈ギャラリー〉

むす美新作展示会 ~たづぬ~

|

|

|

2026.2.25(水)〜 3.1(日)

ふろしき専門店むす美の新作を発表いたします。

今回の展示会のテーマは「たづぬ(尋ぬ・訪ぬ)」。 |

『理を紡ぐ』

|

|

|

2026.3.3(火) ~ 3.8(日) 本展覧会は岩泉慧先生、松平莉奈先生のゼミの研究成果発表の場として企画されました。私たちは作品の制作において、描画素材や技法・制作プロセスにこだわりを持ち、モチーフの背景などの調査を重ねては理想の世界を画面に表現しています。 タイトルの『理を紡ぐ』は、技が究極まで深まると、もはや技術を超越した「道」の領域にまで昇華することを意味する「技進乎道」という思想を参考に名づけました。「技進乎道」とは、戦国時代の道家思想家・荘子の著作『荘子』内篇第三「養生主」に見える故事「庖丁解牛」に由来する言葉です。ここでいう「技」は単なる技術や手法ではなく、身体と心を通して磨かれていく実践の知を指します。一方「道」は、存在の根源的な原理や、宇宙・自然の理を意味します。つまり、ひとつの技を極めることは、世界の理と一体になることであると示しています。 我々が現在取り組んでいる素材・技法の探求が単なる手段ではなく、思考や精神が深まっていく道そのものとなることを願いながら。 |

第3回 FARO 陶芸展 |

|

|

2026.3.10(火) ~ 3.15(日)

FARO(ファーロ)はイタリア語で灯台を意味します。 |

小間size KOGEI 展 |

|

|

2026.3.17(火) ~ 3.22(日)

京都工芸美術作家協会はあらゆる会派の垣根を超え集まった、稀有な工芸作家団体です。 |

DO・KO・I・KU・NO

|

|

|

2026.3.24(火) ~ 3.29(日) <作品について>

DO・KO・I・KU・NO

ギャラリーの窓越しに作品の一部を見て、すぐに「方舟」を連想した。中に入り、宙に浮かぶ繭型の船は、滅びゆく地球を捨て、他の天体に新天地を求める「方舟」の一種とも、あるいは、未知の生命の卵を宿した繭とも思われる。誰が乗っているかわからない宇宙船は、果たして新天地に着くことができるのであろうか。あるいは、その繭の中の卵は果たして、漂着した陸地で生命誕生の呼び声を上げることができるのであろうか。希望とは何か・・・・行く末の見えない不気味さが、この空間を満たしている。創作者は、「新しい光に向かって、未知の旅へ」と方舟に未来を託しているようだが。(評抜粋

Raymond 2025) |

京都市中京区三条御幸町南東角 1928ビル2階 Tel:075-256-6155 休廊日:月曜日

エンアーツ eN arts

眼差しと指差し

|

|

Breeze 2025 | トチ・釘 |

2026.2.1(日)〜 2.28(土) 何かを見て「指を差す」という行為は、幼児が言葉を話し始める前に最初に行うコミュニケーション行動だと言います。触る/掴む/舐めると言った身体的なアクションではなく、言葉を使った客観的な表現でもない、その中間にある「指差し」が持つ自分と世界との独特な距離感にとても惹かれるものを感じます。作品を作るとき、自分が対象の何を捉えたいのか、どのような形式を使って世界を見ているのか、それらをよくよく観察することで、タマネギの皮を剥くように違った世界が現れてくる楽しみがあります。もしかするとそれは幼児の「指差し」期に見た世界の透明な輪郭を、再び外側から再発見している喜びなのかもしれません。 私は大学時代は工芸科で漆工を学びました。漆は液体なのでそれを塗るための形が必要ということで、私は好きだった木を選び制作を始めることにしました。しかしその後、どうしても作った形の上に漆を塗ることはできませんでした。後から考えれば、形/表面という表裏一体の存在のどちらかに重きを置いて扱うことが自分にとって難しかったのだと理解しました。このような学生時代の経験がもとになり、形/表面の関係に関心を持ち今日まで作品を展開しています。世界の全ては表面しか見ることができないということ、そこに常に付随する存在/不在の問題について制作を通して考えています。 山西 杏奈 eN artsは2026年2月1日(日)より2月28日(土)まで、山西杏奈個展 「眼差しと指差し」を開催いたします。本展で山西は、作品を単なる立体物としてではなく、知覚のあり方そのものを問い返す場となるべく新作を発表します。 何を焦点として捉え、どのような形式によって世界を切り取ってゆくかを丹念に検討する過程は、完成形を目指す造形行為というよりも、認識の条件をひとつずつずらせていく試みに近く、結果として現れる作品は、明確な意味や象徴を誇示せず、見る者の理解が立ち上がる以前の段階にとどまり続けます。 漆芸科という工芸の分野における学びを背景に、山西は立体の構造と外観とを切り分けて扱うことの困難さに直面してきました。「形/表面を同等に扱いたい」という彼女の態度は、彫刻を自律した量塊として成立させる従来の方法論から距離を取り、造形を知覚の現象として捉え直す実践なのかもしれません。 山西杏奈の作品は、木彫=確かな実体であると同時に、余白を含み込んだ不安定な状態をも保持しています。私たちが世界を理解する際に、常に外側の様相に依拠する鑑賞者自身の前提や認識を疑問視し、浮かび上がらせる媒介として機能しているようにも見えます。 本展では、見ることの起点を問いながら、私たちが無意識のうちに信じてきた対象との距離感や知覚の透明性を揺るがす「『眼差しと指差し』という身振りの反復」を経験していただきたいと願っております。 eN arts |

京都市東山区祇園北側627 円山公園内八坂神社北側 Tel:075-525-2355 開廊日:金・土・日曜日

ギャラリー16 galerie16

THE GREAT WALL

|

|

|

2026.2.24(火)〜 3.7(土) ▶展覧会内容: ギャラリー 16 は 1962 年 9 月 29 日に開廊しました、その当時 1960 年代のアートの周辺をギャラリーに 眠る作品郡から探ってみようという試みです。 ▶出品作家: 磯辺行久・岩田重義。臼田宏・柏原えつとむ・川島猛・小島信明・志村光広・菅井汲・野村耕・ 古田 安・三島喜美代・宮本浩二・向井修二・山崎らん・横尾忠則・和気史郎 その他・・・ |

佐々木昌夫 個展

|

|

|

2026.3.10(火)〜 3.28(土)

底が抜けた世界で剝き出しを前に、立て籠もれ。引き籠もれ。 |

倉智敬子 + 髙橋 悟 展

|

|

|

2026.3.31(火)〜 4.11(土)

Kurachi が空き地で何かを拾ってくるようになったのは、いつのころからか。 |

京都市東山区三条通白川橋上ル石泉院町394 戸川ビル3階 Tel:075-751-9238 休廊日:月曜日

ヴォイス・ギャラリー MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w

現代美術二等兵

|

|

「のしイカピンバッジ」  「カプセルタワーリング」 |

2025.12.20(土)〜 12.27(土)

昭和がもし続いていたら今年は昭和100年。 |

京都市下京区筋屋町147-1 Tel:075-341-0222 営業時間:13時~19時 休廊日:HPにてご確認ください。

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

SPECIAL EXHIBITIONS

|

|

撮影:吉本和樹 |

2025.12.13(土)〜 2026.2.15(日)

主催:京都市立芸術大学 大小さまざまな孔の空いた抽象的な建築物と、そこに出入りするいろいろなものたちの活動を同時並行的に描き出す「tower」は、金氏徹平が20年以上にわたって取り組んできた重要な作品シリーズのひとつです。本学在学中に制作したドローイングに始まり、コラージュ、映像作品、舞台作品、と多様な形態で展開され、金氏の領域横断的な活動を象徴するものとなっています。本企画では芸術大学を舞台に、この「tower」のテーマのもと、創造活動と教育、学び、表現による世界とのつながり方、そして展覧会という場自体について、展覧会をつくるプロセスそのものを作品化することを通して思考します。

会期中に会場内でパフォーマンスなどのさまざまな活動が行われます。 |

京都市下京区下之町57-1 京都市立芸術大学 C棟1F Tel:075-585-2010 休廊日:月曜日

MORI YU GALLERY 京都

UNDULATIONISM Ⅻ

|

|

|

2025.11.8(土)〜 11.30(日) 「UNDULATIONISM」は造語です。「UNDULATION」とは真っ平らでflatなものではなく「波のような動き」や「揺らぎ」を意味します。この単語は「undulate」という動詞からの派生語で、自然現象や音楽、心理的な状態や感情の起伏を表す場合にも使用されます。風などの要因により生み出される「UNDULATION」ですが、「NOISE」から生まれてきたものだと我々は捉えます。 「NOISE」という言葉は黒田アキの友人であるフランスの哲学者ミッシェル・セール(Michel Serres,1930-)の「NOISE」論に依拠します。中沢新一氏によると「NOISE、それは古いフランス語で「諍(いさか)い」をあらわしている。バルザックはこの古仏語の語感を利用して、「美しき諍い女 la belle noiseuse」という存在を創造した。しかし、ノアーズのさらに古い語感を探っていくと、異質領域から押し寄せてくる聴取不能な存在のざわめきのことを、言い当てようとしているのがわかる。不安な波音を発する海のしぶきとともに出現するヴィーナスの像などが、そのようなノワーズの典型だ。ヴィーナスは海の泡から生まれたとも言われるが、またいっぽうではその泡は男女の交合の場所にわきたつ泡だとも言われる。いずれにしても、それは世界の舞台裏からわきあがってくる不気味なざわめきにつながっている」(中沢新一『精霊の王』-第五章 緑したたる金春禅竹- より)、とあります。 黒田アキが名付けた『Noise(ノワーズ)』という美術雑誌(1985年5月発行の創刊号から1994年の18/19合併号まで全17冊発行)は、1985年に黒田が『デリエール・ル・ミロワール』誌を引き継ぐ形で創刊し、新しい美術誌のタイトルとして使われました。所謂、英語的なノイズと言われるものと「NOISE」は全く意味が違い、黒田アキはNOISEという言葉に意味を見出してきました。海から生まれるNOISEは黒田の青の意味の源泉でもあります。マチスやクラインとも違う、黒田の青はNOISEに起因し、青の根源を黒田は「風」のようなストロークによって波立たせ、絵画面上に「UNDULATION」を起こし、そこで縺れた線は様々なイメージを生み出します。 世良剛、小栁仁志、浜崎亮太の三作家も、こうした「UNDULATION」をそれぞれの思考、技法によって生み出します。 小栁仁志は、静かですが非常に微妙なストロークによって画面上の海を波立たせ、そしてまた空を棚引かせます。何重にも絵具を塗り重ね、一見すると淡くも深淵なる画面を描いていきます。彼の作品は決してミニマルなものではなく、その画面には小さくも持続性のある確実な揺れが存在しています。 世良剛は、とても優しいストロークにより、極めて透明感のある画面を作り出します。淡くもその浮遊感のあるイメージは常に漂いつつ、鑑賞者の記憶に着実に残っていきます。 浜崎亮太は、映像作家としてデビューし、近年はオブジェ作品を多数発表しています。マルグリット・デュラスに影響を受け、独自のコンセプトで作品をつくってきました。幼年期や日常の体験から科学論に至るまで広い範囲から着想を得て、オブジェの箱の中や平面に意味のレイヤーを作りこんでいきます。既製品を使いながらもアッサンブラージュの手法を用いることで、作品に隠された意味を幾重にも拡張し、映像の持つ時間のような波をつくりだします。 今回は四人の作家がそれぞれ独自の手法によって、「UNDULATION」という意味を提示してくれることでしょう。 |

京都市左京区聖護院蓮華蔵町4-19 Tel:075-950-5230 休廊日:月曜日・火曜日・祝日

ギャラリー ヒルゲート Gallery Hillgate

〈1F〉

|

|

|

2026.2.24(火) ~ 3.1 (日) |

〈2F〉

|

|

|

2026.2.24(火) ~ 3.1 (日) |

〈1F〉

|

|

|

2026.3.3(火) ~ 3.8 (日) |

〈2F〉

|

|

|

2026.3.3(火) ~ 3.8 (日) |

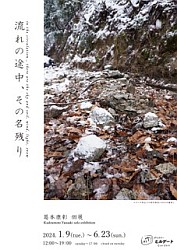

〈奥庭空間〉

|

|

|

2026.1.12(月・祝) ~ 6.14 (日) 木は根から離れたとたん、横倒しになります。これから加工されるのか、薪にされ灰になるのか、他の生き物たちに分解されるのか…植物は生と死のさかいに曖昧さをもつ生き物です。木が折れた後、あるいは切られた後、人はいつまでそれを生き物だと認識し続けることができるのでしょうか。そんな問いかけが私の中を巡っています。 半年間の展覧会期間中、根から離れて死んだように思える木を生物遺体と捉えてみます。そしてギャラリーの生きた庭木に立てかけて「かかる木」と呼んでみます。 この試みが人と他の生き物の関係について、あるいは人自身の生死の捉え方について、ささやかな発見の場になることを願っています。 楠井 沙耶 |

京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町535番地 Tel:075-231-3702 休廊日:月曜日

京都芸術センター Kyoto Art Center

<ギャラリー南・北、グラウンド側建物外壁ほか>

ニューミューテーション#6

|

|

井上裕加里  ソー・ソウエン  高田マル |

2026.1.17(金)〜 3.15(日)

関西ゆかりの若手作家を紹介する

京都芸術センターでは、関西ゆかりの若手作家を支援する枠組みである「ニューミューテーション」第6弾として、井上裕加里、ソー・ソウエン、高田マルによる展覧会を開催します。 井上裕加里は、戦後の東アジアを中心とした国家間における複合的な状況にある人々の声を聞き、私たちや国家のあいだにある境界の力学を探ってきました。語られることがなかったかもしれない言葉に耳をかたむけることで、大きな歴史・文化観では消えてしまう声に焦点をあて、そこから生まれる問いを出発点に、社会構造や身体に敷かれたルールを紐解いていきます。本展では、兵役の経験を持つ知人たちへのインタビューや心理学的な質問、基礎教練の習得を通して、アイデンティティや国家と個人の関係、理解し合えなさに着目した映像作品を発表します。また制作での経験を起点に、抵抗の在り方を探るワークショップを展示期間中に実施し、記録映像を発表します。 ソー・ソウエンは、生の根源的な事象を主軸に絵画やインスタレーション、パフォーマンスなどを発表してきました。個としての生の循環を出発点に、身体を通して他者との生きた関係性を紡ぐことで、アイデンティティの在り方を探求しています。本展では、15名の参加者とともに「こんな世界であってほしい」という声をいくつかのルールのもとその場から絶やさない制作ワークショップを実施しました。普段わたしたちが用いる「声」の全体性や連帯、抵抗、逸脱などの性質に着目し、ハーモニーや群集心理について迫るサウンド・インスタレーションを発表します。 高田マルは、現代において絵を描き、みせて、みるという行為を自身の実践をとおして検討してきました。本展では、京都芸術センターグラウンドを囲む元小学校の校舎外壁に約2か月の制作期間をかけて制作し、これまでで最大規模の壁絵シリーズを発表します。本シリーズは、日記帳に描いた絵を外壁に拡大して投影し、重なり合う線をなぞって描き、そして最後には消えていく作品です。描くという個人的な営みが、公の場で人々の目にふれるとき、絵とその環境はどのように変容していくのでしょうか。展覧会の最終日には、参加者とともに線を消す壁絵クロージングを行います。 この展覧会では、わたしが震わせた/震わせられた経験と、そのふるえがどこに向かっていくのかについての作品と実践をみることができます。ふるえは、緊張や高揚、感動、恐れなど言葉以前の感覚が、意志よりも先に身体に立ち現れ消えていく現象です。微弱な振動からはじまるこの運動は、個人的なものでありながら、同時に他者とのあいだに生じ、わたしと他者、世界が断絶しているのではなく、連続した関係にあることを示唆しています。排外的な状況が世界各地でつづくいま、しばしば取るに足らないとされる「わたし」のささやかな欲望や願いから発せられる小さなふるえに目を向け、その行く先をみつめることで、「わたしたち」とは何か、鑑賞者のみなさんとともに考える契機となれば幸いです。 |

<館内各所/図書室・情報コーナー>

森 太三

|

|

撮影:麥生田兵吾 |

2025.11.20(木)〜 2026.2.27(金) 2025年に開設25周年を迎えた京都芸術センターの館内各所に、森太三のカラフルに着彩された木端による椅子やベンチを約1年の期間、仮に置いてみます。森は粘土を丸めたり、紙を切ったり、木材を小さく切ったりしたものを寄せ集めることで、大きな作品を制作してきたアーティストで、2001年に京都芸術センターが開催した初めての公募展「Amorphous “I”アモルファスアイ/不定形の〈私〉」(2001年2月4日-27日)の出品作家です。 25年の時を経て京都芸術センターに帰ってきた森の作品から、どのような風景が見えてくるでしょうか。 京都芸術センターに来られた際には、ぜひ腰掛けてみてください。 2025年11月20日からは第2幕として、写真家・麥生田兵吾が捉えた「ここに仮に置いてみる」の記録写真を合わせて展示します。館内各所に佇み、人の訪いを静かに待つ椅子たちが、人が現れることで動き出す…。「ここに仮に置いてみる」の新たな一面をご覧ください。 |

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 Tel:075-213-1000

GALLERY TOMO

SWEET POISON

|

|

|

2026.2.20 (金) ~ 3.7 (土) ここは、CANDY SHOP。 ただし、売っているのは”夢と中毒”。 <展示に際して>こうす系は、ストリートカルチャーを基にした作風でさまざまなモチーフを用いた表現を行ってきたアーティストです。多感なハイティーンの時期にストリートやサーキットの文化に触れ、アーティストとしての自らの生き方を見出しました。 動画配信者でもあるこうす系は、SNSの社会に与える影響力について考察します。 先日の衆議院選挙でも明確に露わになった通り、選挙戦でのSNSの影響力とは無視できないどころかもはや勝敗を決するものです。現代に於いては街頭でのビラ配りよりも空中戦と呼ばれるSNSが重要です。選挙前になると聞こえのよいマニフェストを各政治家は書き連ねます。主権者である国民はそうした飴、キャンディに群がります。 愚民政策とも呼ばれる為政者と人民の関係性は、古代ローマのパンと耳・戦後のGHQの3S政策など歴史的にも連続性がありますが、現代のグローバル化した消費社会は、手のひらのスマホから際限なくエンタメが連続しています。こうした構造を、資本主義の持つ中毒性というテーマによって、社会経済を動かす動輪であり富の象徴でもある車をイコノグラフィーに表現します。 今回の展示は「CANDY SHOP」と題し、京都で未発表の作品を中心に並べています。皆様のご高覧賜りますようお願い申し上げます。 GALLERY TOMO |

京都市中京区寺町通丸太町東入る南側下御霊前町633 青山ビル1F Tel:075-585-4160 休廊日:月・火曜日

KUNST ARZT

山下裕美子 個展

|

|

Fossil words / Letter |

2026.2.21(土)〜 3.1(日) KUNST ARZT では、

山下裕美子の個展を開催します。 (KUNST ARZT 岡本光博) <アーティスト・ステートメント>

紙や布に磁土の泥漿を塗り、

貼り重ねて形作ったものを焼成すると、

支持体であった紙や布は燃え尽き、

磁器特有の透光性を持った

ごく薄い膜状の作品となる。

土という素材から重量というヴォリュームを

可能な限り削ぎ落とすことで、

表層には素材の質感や特性が浮かび上がる。 |

北澤観世 個展

|

|

comfortable space |

2026.3.3(火)〜 3.8(日)

KUNST ARZT では、

北澤観世の初個展を開催します。 (KUNST ARZT 岡本光博) <アーティストステートメント/展覧会コンセプト>

時間という実体を持たない抽象的な概念を、

物質的なモチーフとして捉える。 |

藤井 毅 個展

|

|

Vitality Vessel |

2026.3.10(火)〜 3.15(日)

KUNST ARZT では、

藤井毅の初個展を開催します。 (KUNST ARZT 岡本光博) <アーティストステートメント>

一瞬一瞬の理解では覚束ないことも、

時間が経ち経験として沈殿することで

新たな発見が生まれる。 |

カンダ シンジ 個展

|

|

|

2026.3.20(金・祝)〜 3.29(日)

KUNST ARZT では、2年振り6度目となる、

カンダシンジの個展を開催します。 (KUNST ARZT 岡本光博) <アーティストステートメント>

ある時ふと自分の中に不思議な道を見つけた。 |

京都市東山区夷町155-7 2F Tel:090-9697-3786 休廊日:月曜日

ギャラリー恵風 Gallery Keifu

*今後周囲の状況を鑑み、変更することもございますので、ご来場の際はホームページやFacebookでご確認くださいませ。

〈1F〉

|

|

|

2026.2.24(火)~ 3.1(日)

きざはし。それは上と下、こちらとあちらをつなぐ段差。 |

〈2F〉

|

|

|

2026.2.24(火)~ 3.1(日)

人、花、風景。日々さまざまなものの間で移ろい、心を寄せています。 |

京都市左京区聖護院山王町21-3 TEL:075-771-1011 休廊日:月曜日

2kw gallery

中島一平 個展

|

|

|

2026.1.31(土) 〜 2.22(日) 2kwgalleryでは、画家・中島一平による個展を開催致します。 「進行形の絵画」によせて 「絵画にとって絵具が混ざるということはとても重要なことだと思う。筆触ごとに未乾燥な絵具が混色されながら制作が進行する。絵具の物質性の中に描くプロセスと時間性が定着されてい行く。これは我々が生きる世界の状況と似てはいないだろうか。国境や民族、宗教を超えて、人々が移動し交流し混ざり合いながらリアルな現実を共有し、明日の世界を模索している。こう思うと画面は世界の在り方の縮図のようでもある。」 この文は、「ペインタリネス 2018」というグループ展での冊子に私が寄せた一文である。 分断の深まりをさらに感じるこの頃、この一文を思い出した。この展覧会の「進行形の絵画」というサブタイトルはこの一文の内容から引用した。 今回出品する一連の新作も、同じ方法で、つまり絵具がまだ濡れていて流動的な状態で制作している。絵具という色彩を持った物質が混ざり合い、構築と混沌を往復しながら制作が進行する。静かで緊張に満ちた時間、時おり初めて見るような画面に出会うことがある。それは異国の風景のようでもあり、また遠い過去の懐かしく幸せに満ちた光景のようでもある。また時には大胆な自由さで私を引っ張っていってくれることもある。でも次のストローク(筆触)によって、いとも簡単に崩れ去ってしまうことも多い。そんな流動的な進行形の中に、新しい画面の表れ方を探してみたい。少し大げさかも知れないが、私にとっての世界の表れ方を探してみたい。そして、その画面が今を生きる誰かの力になってくれれば、と願っている。 中島一平 2026年1月 |

滋賀県大津市音羽台3-29-1 TEL:090-5241-8096 休廊日:月・火・水曜日

Gallery G-77

Yasuyo

|

|

|

2026.3.10(火)~ 4.1(水)

昨年の夏、リサイクルショップで出会った一足のサンダルがありました。 私は以前イラストレーターとして、商業的に人やモノを描く仕事をしてきました。そのキャリアや経験をアーティストとしての文脈に入れてみることにしました。

私の作品は、流行やトレンドを追うことから生まれるものではありません。

抽象画を制作する際には、エネルギーや内面的な感覚、インスピレーション、そして無意識下のキャリアに身を委ねています。 私にとって制作とは、物質と精神が互いに影響し合い、行き来するその境界を探る行為です。

本展示では、抽象画と具象画という異なる表現を並置しながら、「マテリアル」と「スピリチュアル」という二つの層を往復することを試みています。

一方で、そのマテリアルな行為の積み重ねは、目に見えない感情や記憶、時間、あるいは存在への問いといったスピリチュアルな領域へとつながっていきます。

抽象と具象は対立するものではなく、マテリアルとスピリチュアルが交差する異なる入り口だと考えています。 フワフワとは

「人は進化すると軽やかになる」 もちろん生きている間は辛いことや修練が必要な時もある。軽やかではない、さまざまな感情を体験できるのも生きている醍醐味だから。

細胞、ミクロの世界、心は

それはまるで雲のように。 |

京都市中京区中之町73-3 Tel:090-9419-2326 休廊日:月・火曜日

艸居

<艸居>

シルヴィ・オーヴレ 展

|

|

《無題》 2025  《無題》 2025 |

2026.2.6(金)〜 2.26(木) 艸居では、シルヴィ・オーヴレ個展「ペーパーカット」を開催いたします。オーヴレの艸居での個展は 2021年以来2回目となり、本展では新作の油彩で描いた紙から制作されたマスク、ドローイング、イタリアで制作した石膏と布の作品、信楽にて作陶した陶芸作品等、約70点を展示いたします。 フランス・パリ生まれで現在もパリで制作を行っているオーヴレは、10代の頃から絵を描き始めました。年月を追うごとに、版画からファッション、絵画、彫刻、陶芸など、その表現方法は多岐に広がってゆきます。また旅先の土地で見つけた人々の日常生活において使われている道具や、蚤の市や街を歩く中で目に留まった美しい布やプラスチック、古いおもちゃなどの素材から独自の着想を生み出し、彼女ならではの世界観を作品に投影させてきました。 本展では、紙を用いた最新作と、それらの着想源となった過去の作品をあわせて展示いたします。 展示の中心となるのは、オーヴレ自身があらかじめ油彩で描いた紙から制作した、人や動物をかたどったマスクのシリーズです。紙に描かれたモチーフは、ミラノのマルティナ・シメティでの個展と、2024 年に艸居で開催された展覧会「シルヴィとうめつ。おばけやしき?」(梅津庸一との合同展)の2つの展覧会を発展させたものです。いずれも、グラフィックやテキスタイルを主題に制作を行いました。 オーヴレは、旅先や蚤の市で出会った布地から着想を得て、紙にドローイングや油彩を施します。元の模様を自由に解釈し、ときにはそのパターンから大きく離れながら独自の表現へと展開させます。こうして描かれた紙の一部は、人物のマスクへと変容し、またオーヴレの制作に繰り返し登場するテーマであるマスクは陶作品にも見られます。日本でも大衆的に親しまれている動物 –ウサギ、ウマ、ブタ、ネズミ– をモチーフにしたマスクも制作しています。マスク作品は、繊細な糸で壁に吊るされ、まるで装身具を思わせます。紙という素材の儚さが作品に特有の感情的な度合いを与え、彩色された表面から人物像が率直に、ほとんど即興的に立ち現れてくるかのようです。これらの作品は、布の模様に着想を得てイタリアで制作された初期作の石膏作品や、信楽で制作された陶作品とともに展示されます。 この貴重な機会に、是非ともご高覧いただきたくご案内申し上げます。 |

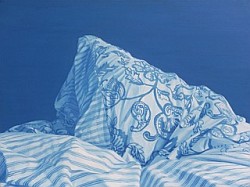

堀江美佳 展

|

|

《Beyond the wind, beyond the cloud》、2025、 |

2026.3.5(木)〜 4.2(木) 艸居(京都)では、堀江美佳の個展「青の始まり」を開催いたします。2023 年の「木、水、そして光」展に続き、2 回目の個展となります。 堀江は京都で育ち、京都芸術大学で写真とデザインを学んだ後、ロンドンのキングストン大学でファインアートを勉強します。帰国後の 2013 年からは、石川県加賀市山中温泉を拠点に国内外で活動しています。彼女の制作は、山中温泉の山中に生息する雁皮(がんぴ)の採取から始まり、繊維をたたき、アトリエの横を流れる小川で漉して和紙を作ります。その手漉き和紙に「サイアノタイプ」という技法で自身が撮影した写真をプリントします。太陽光で映し出される多様な濃淡の青で表現され、独自の質感と深みを持つ作品を生み出しています。 本展では、堀江が過去 3 年間に渡り旅した、故郷の京都、古都・奈良の街並みや緑豊かな亜熱帯、静かな村、海岸線、山岳地帯など、光の変化と共に変容する風景を展示いたします。堀江は山々を抜ける風、小川のせせらぎ、夕陽にきらめく水面など、自然の中の「青」の移ろいを制作の軸としています。これらの青は単なる色彩ではなく、静謐さと強さを併せ持つ自然の本質として、堀江の制作活動の根底にあります。 また、本展では、能登半島地震によって刻まれた喪失の記憶、九谷焼シリーズ「Fragment of the Earthquake」も同時に展示いたします。堀江のスタジオの平穏は能登半島地震によって大きく変化しました。大地が裂け、分断された生活の痕跡、愛おしい風景が取り返しのつかないほど変容する様を、恐怖と畏敬の念を胸に体験しました。かつて友人家族の窯で丹念に作られてきた九谷焼の破片の山は、金継ぎによっても救いきれないほどに損なわれていました。その一方で、この体験は、「破片」を別の視点で見つめ直すきっかけとなり、破片一つひとつに新たな生命力を見出します。砕けた九谷焼は、手仕事の儚さと、持続的な力の両方を映し出す存在へと変化していきました。 本展の中心となる新作となる能登の七尾湾を背に広がる収穫直後の稲穂を題材にした三連作は、一枚一枚の写真が持つ静かな力が、三作の連なりの中で広がりを見せ、観る者の内側にある記憶や風景を静かに浮かび上がらせます。 冬の寒い季節には、清らかな川の水と雁皮の繊維を用い、一枚一枚手漉きで和紙を制作します。絶え間なく移り変わる自然や時間の流れの中で残っているもの、人の手によって守られてきたものを観察しながらもいつも変わらない青に立ち戻る、堀江が見つめる精神性を感じていただけましたら幸いです。 貴重な機会に、是非ともご高覧いただきたくご案内申し上げます。 |

艸居:京都市東山区元町381-2 Tel: 075-746-4456 開廊時間:11:00AM - 6:00PM 休廊日: 日・月曜日

艸居アネックス: 京都市中京区一之船入町375 SSSビル3F Tel: 080-9745-8452 開廊時間:1:00PM - 6:30PM

休廊日: 日・月曜日

京都 蔦屋書店

<6F ギャラリー>

「PURE HER」

|

|

Bibi Lei |

2026.2.7(土) ~ 3.3(火) 主催:京都 蔦屋書店

東京を拠点に制作を行う女性アーティスト5名による展覧会を開催します。文化的背景、表現媒体の異なる作家それぞれの表現をお楽しみください。 <キュレーターコメント>

東京を拠点とする5人の女性アーティストによるグループ展「PURE

HER」は、東京に暮らし、創作活動を行う5人の女性アーティストが集い、それぞれ独自の視覚的表現を通して、「彼女」であることの深く、ありのままの層を探求する展覧会です。感情的に、精神的に、そして芸術的に――彼女たちは「彼女(Her)」であることの意味を、もっとも率直で純粋なかたちで提示します。 |

<5F エキシビションスペース>

「GROUP SHOW 2026」

|

|

|

2026.2.20(金) ~ 3.28(土) 主催:京都 蔦屋書店 美術家・山口歴(やまぐち・めぐる)のスタジオGOLDWOOD ARTWORKSでアシスタントを経験してきたアーティスト4名の最新作を紹介するグループ展を開催します。 中西伶は最初のスタジオアシスタント経験者です。従来の美術の制作手法と最新技術との垣根を横断していく中西の表現は、代表作「flower of life」シリーズより見られますが、本展では、東京国立博物館とのコラボレーションワークを機に制作した狩野永徳《檜図屏風》を参照とした大型作品を展示します。金地の圧力と空白の緊張関係は、描画と印刷の違いが生む質感によって分解され、現代の画面構造として再構成されています。本展で中西は、絵画に加えジュエリーおよび陶芸作品も発表します。唐草模様を参照したジュエリーシリーズは、伝統的な植物文様が“絡む草”という語源をなぞるように、身体に触れる装身具として異彩を放ちます。陶芸作品は3Dプリンタによる製版で緻密に設計された図柄と、焼成という不可逆的な工程を併せ持っており、それは制御と不可制御が拮抗する中西の現在の制作態度を明確に示してもいます。 入江広基は、新シリーズ「Satori Blur」を発表します。幼い頃から繰り返し抱いてきた「手ぶれはなぜよくないものとされるのか」という問いを起点に、一般に当然とされる認識からこぼれ落ちるものへ独自の視点を向け、作品として結実させています。また本シリーズは、入江が試行錯誤を重ねた末に辿り着いた表現の起点でもあり、シリーズとしての一体的な世界観と、個々の作品が持つ見どころの双方を備えています。 サトウリホミは、17世紀の画家を着想源とする最新作を展示します。色彩バランス、構図、テクスチャといった要素が織りなす独自性は一目でサトウの作と分かる特徴であり、キャリアを重ねるなかでその研究をさらに深めてきました。本展では、大型作品から手のひらサイズまで幅広い新作が並びます。 平野啄也は、2025年のグループ展ではスタジオ運用で生じる廃材を構築的に扱った作品群を発表しましたが、本展では家具の形状をもつ作品を発表します。実際に家具として使用できる一方で、スタジオの工作実務を担ってきた平野が、ホームセンターで購入できる部材のみを用いて、家具として成り立つための仕組みを表現しています。 本展にあわせて、4名の近作を掲載した小冊子の刊行を予定しています。また会期中には、ポーラ美術館主任学芸員・内呂博之氏と作家によるアーティストトークを開催します。 |

<6F アートウォール>

本岡景太 個展

|

|

《かごの中の鳥》 |

2026.2.10(土) ~ 3.2(月) 主催:京都 蔦屋書店

本岡景太は、日本の伝統的な張り子の技法を独自に発展させた「歪曲張り子」によって立体作品を制作するアーティストです。制作においては、自ら染色した紙をモチーフに合わせ選択し、それらを型に張り付けて造形することで、絵画的な秩序を設定しながら、同時に彫刻の形態を構成していきます。 2025年のARTSITS’ FAIR KYOTO(以下AFK)において、若手現代アーティストの創作活動を奨励する「マイナビ ART AWARD」の最優秀賞を受賞した本岡。その受賞を記念し、AFK Resonance Exhibition 会場である臨済宗大本山 東福寺・大書院での個展「IMMANENT FOLD:図像と物質の内在的折り目」開催(2026年2月21日~3月1日)とともに、京都 蔦屋書店においてもAFK2026のサテライト展として、本展を開催します。これまでの制作によって到達した、彫刻の域を超えた作品の集大成をご覧ください。 <アーティストステートメント>

「色と輪郭」

とても描けないような絵が描けるだろうか。 本岡景太 |

寺尾瑠生 個展

|

|

《水のほとり》2026 |

2026.3.3(火) ~ 3.29(日) 主催:京都 蔦屋書店

寺尾瑠生(てらお・るい)は、コラージュの技法による絵画作品を制作するアーティストです。さまざまなモチーフを切り貼りすることで画面を構成することが多いコラージュですが、寺尾は籠づくりに用いる伝統的な技法である「網代編み」を自身の制作に取り入れています。 <アーティストステートメント>

本展では作品の中に水面を作り出し意図的に虚像を発生させることで、対となる像に真実性を与える実験を行う。 |

京都市下京区四条通寺町東入ニ丁目御旅町35 京都髙島屋S.C.[T8]5・6階

Tel: 075-606-4525 営業時間:10:00~20:00 (不定休)

ギャラリー点 Gallery Ten

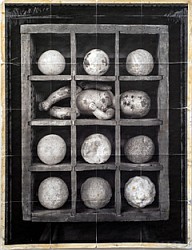

Shuzo Azuchi Gulliver

|

|

|

2026.1.10(土)~ 3.29(日) 「僕の重さはソファに座ることができる。」(シュウゾウ・アズチ・ガリバー) シュウゾウ・アズチ・ガリバーの代表作のひとつである "Weight" を中心に、約20点を展示します。国内の展示としては、2022年にBankART KAIKO + BankART Station(横浜)で開催された大規模な個展「消息の将来」が記憶に新しいですが、関西では2010年の滋賀県立近代美術館(現・滋賀県立美術館)"EX-SIGN"展以来の個展となります。どうぞご覧ください。 タイトルとされている "Weight"は、作家自身による解説によると、以下のような作品です。 「'Weight (Human ball)'(ステンレススチールの球)は作家の体重と同一の重量を持っている。同じコンセプトで制作された 9 つのバージョンがある(1978、79、80、82、83、85、87、88、90年制作)。(2022年には同じコンセプトで、大理石を素材とする'2022年Version'が制作された。)」

[2025年12月、AI/ChatGPT-4による作家の略歴 (無添削)]

*シュウゾウ・アヅチ・ガリバーは

1947年、滋賀県栗太郡瀬田町橋本(現在の大津市瀬田)に生まれる。本名は安土修三。若年期から芸術への関心が強く、高校時代(滋賀県立膳所高校在学中)にはハプニング的な行為を伴う作品製作を始める(例:1964年に「草地

(Grassfield)」など)。哲学的・理論的思考への興味を含め、マルセル・デュシャンの影響を受けるなど、西洋前衛・観念芸術との対話が早期から彼の表現に含まれていた。) |

京都市東山区石泉院町405−2 Tel/Fax 075-744-6533 営業時間:土・日・祝日のみオープン